HISTORIA DEL ARTE

SALUD...ARTE

|

|

|

Justificación

Este espacio tiene como propuesta, juntar los saberes desde cada una de las diferentes manifestaciones artísticas, es válido en la medida que cada estudiante sea consciente que es un trabajo colaborativo, de apertura de la expresión como bandera de autonomía y libertad.

Aunque hoy la aldea global sea más explorada y habitada, aún falta por definirse, precisarse y tejer más intenciones colectivas.

Por eso de nuevo invito a mis estudiantes a atreverse a reunirse, encontrarse, rozarse y más con otras personas que vibren con el arte, el arte de ser.

Arte paleolítico

El Paleolítico es la etapa más larga en la historia del ser humano. Durante este periodo, nuestros ancestros vivían de la caza y de la recolección de vegetales, se asociaban en tribus y sus herramientas eran de piedra tallada, madera y hueso.[1]

El arte nace en el Paleolítico Superior, poco después del año 40 000 a.C.,cuando los seres humanos modernos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Sin embargo, sus manifestaciones fundamentales, por no decir casi las únicas, parecen reducirse a Europa, al sur del límite que marcarían los hielos durante la Glaciación de Würm.

Es más, el arte mural de las cuevas (llamado Arte Parietal) se concentra muy intensamente en ciertas regiones francesas (Dordoña, Pirineos franceses, Corrèze, Charente, Loira, Hérault, Lot y Garona...) y españolas (Cornisa Cantábrica, Pirineos, Costa Mediterránea y algunos puntos de la Meseta Central como Maltravieso, Siega Verde o Los Casares), aunque ocasionalmente puede aparecer en Portugal, Italia, Europa Oriental y poco más. No se ha averiguado el motivo que explique por qué no se han hallado restos de arte paleolítico parietal en el resto del mundo.

El Arte Mobiliar (definido en el artículo como objetos decorados que pueden ser transportados) es más abundante, extendiéndose no sólo por Francia y España, sino también por los valles del Danubio, del Don y la cuenca del Baikal, ya en Asia. Hay restos esporádicos en el resto del mundo, como se indica al final.

Desde los primeros descubrimientos de objetos artísticos paleolíticos, en el siglo XIX,[2] siempre se ha suscitado el enigma de su motivación y su significado, aunque parece haber consenso en que se trata de un arte de función religiosa y que su temática está íntimamente relacionada con el medio natural y su numen. Queda pendiente el hecho innegable de su alto valor estético y artístico: los hombres prehistóricos demostraron, en algunos casos, un ansia de perfección y un sentido de la belleza totalmente comparable a los artistas de otras épocas históricas.

No obstante, el lector debe estar avisado que este artículo sólo toca, forzosamente, aquellos elementos artísticos que se han conservado a lo largo de los siglos, lo que constituye, sin duda, una parte ínfima de todo el corpus artístico paleolítico. Hemos perdido, como mínimo, aspectos tan fundamentales como la tradición oral, la danza, la música, el adorno corporal, etc.

|

Arte paleolítico: Cabeza de caballo tallada en marfil |

Antecedentes

En esta fase de la Prehistoria se produce la evolución humana u hominización, desde las formas más primitivas hasta el ser humano moderno y parece que en buena parte de la evolución humana hay señales de lo que podrían ser antecedentes del Arte.[3]

- Durante parte del Paleolítico Inferior (500 000-150 000 a. C.) los anteneandertales (Homo heidelbergensis) que habitaron Europa ya dominaban el fuego y, en sus utensilios, demuestran cierto sentido de la estética que rebasa la mera funcionalidad. Lo más evidente en piezas como los bifaces es la búsqueda de la simetría. Además, es posible atribuirles prácticas de canibalismo que, aunque en la mayor parte de los casos parece ser simplemente gastronómico, es decir, cuestión de supervivencia, en raras ocasiones podría tratarse de canibalismo ritual. Hasta hace poco nada indicaba que los anteneandertales europeos tuviesen sentido religioso o artístico. Cierto que algunos hallazgos paleolíticos del norte de África (como El Gettar, en Argelia) y en Alemania (por ejemplo, un fragmento óseo de pata de elefante grabado con 28 cortes en Bilzingsleben, yacimiento de 412 000 años, aproximadamente), inducían a sospechar lo contrario, pero son inconcluyentes.[4] Sin embargo, los hallazgos de la Sima de los Huesos, en la Sierra de Atapuerca, parecen una acumulación consciente de cadáveres con fines religiosos. Si a esto añadimos la presencia de un bifaz cuidadosamente tallado (bautizado con el pintoresco nombre de "Excalibur"), podemos sospechar que ya en el Pleistoceno Medio los seres humanos tenían creencias religiosas que se asocian al futuro desarrollo del arte. Pero, lo más revolucionario ha sido el descubrimiento de estatuillas que, a pesar de su tosquedad, han sido interpretadas como figuras femeninas: La Venus de Berejat Ram (Altos del Golán) y la Venus de Tan-Tan (Marruecos), ambas han sido discutidas y habría que esperar que las investigaciones se consoliden.

Hueso grabado de Bilzingsleben

(Alemania)

Objetos decorados, Caverna de Blombos,

(Sudáfrica)

Discutida

venus de Tan-Tan (Marruecos)

Grabado en zig-zag sobre un hueso musteriense de Bacho Kiro (Bulgaria)

- Durante el Paleolítico Medio (200 000-35 000 a. C.), Europa occidental y las costas del Mediterráneo estaban habitadas por el Hombre de Neandertal. Esta especie humana ya había desarrollado formas lingüísticas simbólicas rudimentarias, así como creencias religiosas y, probablemente, las primeras formas de arte: en efecto, las excavaciones demuestran que coleccionaba objetos curiosos (fósiles, minerales cristalizados), que elaboraba cierto tipo de adornos, muy conocidos son los huesos perforados, como los de Lunel-Viel y Port-Launay (Francia) y el más antiguo de la Cueva de Las Grajas (Archidona, Málaga[5] ), que podría emplazarse en la glaciación de Riss; datado en unos 200 000 años. También en Francia, en Pech de l'Aze apareció una costilla de bóvido grabada datable en el interglaciar Mindel-Riss. Fuera del ámbito europeo, es muy destacable el hallazgo de dos placas de ocre con grabados abstractos pero intencionales, con una pauta geométrica concreta (reticulado), en la caverna de Blombos (República Sudafricana), cuya edad podría ser de unos 70 000 años (Edad Media de la Piedra africana). Este hallazgo está relacionado con otros bloques de ocre que, según se ha probado, se usaba como un pigmento de adorno corporal (todos estos hallazgos proceden tanto de lugares de habitación, como en auténticas inhumaciones rituales); sin embargo es la primera vez que esta especie de lápices de ocre conservan algún tipo de decoración. Además, en la caverna de Blombos hay numerosos adornos de conchas perforadas (aunque este dato es bastante controvertido, por el momento).

- Se dice que el verdadero creador de las artes plásticas es el ser humano moderno, Homo sapiens sapiens, que colonizó Europa hace unos 40.000 años y cuya presencia en este continente coincide con lo que llamamos Paleolítico Superior. Suele decirse que el arte paleolítico es arte rupestre porque casi todos los hallazgos proceden de las excavaciones de cuevas o de las propias paredes de las mismas. Aunque no todo el arte rupestre es paleolítico (sino que perduró mucho tiempo después, incluso, en otros periodos históricos), ni todo el arte paleolítico procede de las cuevas.

El arte paleolítico del área franco-española

El arte rupestre parietal es propio de la zona franco-española: en Francia hay más de 130 cuevas, entre ellas destacan las de la zona de Aquitania (p. ej. Lascaux, Pech-Merle, Les Combarelles, Laugerie, La Madeleine...) y las de los Pirineos (p. ej. Niaux, Les Trois Frères, Le Tuc d'Audubert, Mas d'Azil, Bédeilhac...), y en España hay unas 60 cuevas, casi todas en el Cantábrico, destacando la gruta de Ekain, las cuevas del Monte Castillo, Tito Bustillo, o la Cueva de Altamira, aunque también aparecen esporádicamente en la Meseta (Siega Verde en Salamanca, Domingo García y La Griega en Segovia, Maltravieso en Cáceres, Los Casares en Guadalajara...) y, sobre todo, en las costas Mediterráneas (La Pileta y Nerja en Málaga...); incluyendo el gran conjunto de arte rupestre se encuentra en el sur de la Península Ibérica: El Arte Sureño; con más de 180 cuevas y abrigos decorados en todas las épocas prehistóricas; nos interesan las figuras más antiguas, que datan de Paleolítico Superior (Solutrense). Hay raros ejemplos fuera de Francia y España, como la Grotta dell'Adaura en Italia o Kapova en Rusia, entre otros. El arte mobiliar, en cambio, es abundante en toda Europa.

Distribución de yacimientos con Arte Paleolítico en Europa.

Arte mueble

También llamado arte mobiliar, esto es, se trata de objetos artísticos que se pueden transportar, mover... Y que aparecen en su contexto arqueológico (es decir, en excavaciones). El arte mueble es una manifestación artesana de ajuares domésticos o personales, quizá ritual, quizá suntuaria. Por ejemplo, colgantes de piedra, hueso o concha... A menudo, objetos de utilidad práctica o votiva decorados, como puntas de arpón, puntas de lanza hechas en hueso (es decir azagayas), los llamados bastones perforados, etc. Estos utensilios suelen tener dibujos, figurativos o abstractos, grabados (tal vez, en otro tiempo, también pintados). Pero igualmente hay objetos meramente ceremoniales, mucho más que simples adornos. Por ejemplo, las pequeñas estatuillas femeninas llamadas Venus paleolíticas, plaquetas grabadas (como las de Parpalló), o estatuillas de animales como el famoso bisonte de hueso de La Madeleine, cuya función es, sin duda religiosa.

|

Arte mueble: Ciervo grabado en un bastón perforado |

Arte: parietal: |

Arte parietal

Denominamos así al arte que aparece en las paredes (arte mural) de las grutas, covachas y abrigos rocosos. Como se ha comentado, la mayor concentración de arte parietal se da en Europa Occidental. Casi todas las representaciones artísticas están en las zonas más profundas de las cuevas (aunque las áreas de habitación siempre estuvieron en las bocas de las cuevas). Eso no quiere decir que no haya excepciones, es decir, santuarios exteriores, como ocurre con la cueva de Laussel, Roc de Sers (Francia) o La Viña (Oviedo). El arte parietal lo componen pinturas, relieves o grabados cuyo tema principal son los animales o los signos llamados ideomorfos, pero también la figura humana.

Técnicas de elaboración

No hay arquitectura, sólo han llegado hasta nosotros esculturas y dibujos en piedra o hueso. Los dibujos eran de dos tipos, grabados o pintados, y las esculturas podían ser estatuillas o relieves:

- La pintura: Se usaban uno o dos colores que se obtenían con pigmentos minerales (manganeso para el negro, ocre para el rojo o el amarillo...) u orgánicos (carbón, para el negro), con un aglutinante orgánico (resina o grasa); se podían simular realces más claros raspando la roca. Los colores se untaban directamente con los dedos, también se podía escupir la pintura sobre la roca (como un aerosol bucal); en ocasiones, se usaron lápices (ramas quemadas con las que se tiznaba la pared y bolas de colorante mineral aglutinadas con resina) o pinceles rudimentarios (escobillas y estropajos de fibras vegetales o animales). A veces se aprovechaban bultos y hendiduras de la pared para dar la sensación de volumen.

- El grabado: Es un dibujo a base de finas incisiones o cortes, sobre el hueso o la roca, hechas con utensilios afilados de sílex llamados buriles. El grabado aparece desde los primeros tiempos del arte, como un equivalente del dibujo, pero se desarrolla sobre todo durante el final del Auriñaciense y durante el Gravetiense (de este periodo se destacan las plaquetas grabadas en El Parpalló, Valencia), para casi desaparecer durante el Solutrense. El grabado vuelve a ganar importancia en el Magdaleniense con la mayor variedad de estilos, temas, combinaciones y soportes que jamás se había visto.

- El relieve: Es un grabado cuyas incisiones son tan profundas que la figura se convierte en una escultura que sobresale de la roca o del hueso del soporte (como los bisontes esculpidos en la Fourneau du Diable; o el famoso pez de Gorge d'Enfer, ambas en Dordoña, Francia). El relieve sólo aparece al final del Paleolítico Europeo, es decir, el en Magdaleniense, y, casi siempre, asociados a santuarios exteriores: aquellas cuevas poco profundas iluminadas por luz natural.

- Las estatuillas: son pequeñas esculturas exentas de piedra o de hueso, talladas por todos los lados. Casi siempre son figuritas femeninas llamadas Venus paleolíticas (Venus de Brassempouy, en Francia). Las estatuillas son el tipo de arte paleolítico más extendido de Europa, con importantes escuelas, no sólo en el área francesa, sino también en Europa Central y del Este (como se verá más adelante). Las estatuillas femeninas y de animales son muy antiguas, pero en Francia y en España, al parecer, la estatuaria animal es propia de la última fase del Paleolítico Superior. A menudo, las estatuillas aparecen adornando instrumentos de uso práctico, como bastones perforados y propulsores.

Pintura: Bisonte de la Cueva de Altamira, (Cantabria)

Grabado: Cabeza de caballo

Cueva del Moro (Tarifa)

Relieve: Pez de la cueva

Gorge d'Enfer (Francia)

Estatuillas: Venus de Brassempouy (Francia)

Temática

- Los temas preferidos eran animales (sobre todo toros, bisontes y caballos; aunque menos numerosos, también hay ciervos, osos, cabras...). No obstante, debe olvidarse la imagen trillada que se tiene del arte paleolítico, de temática monótona y casi exclusivamente animalística. Evidentemente predominan los temas faunísticos, pero hay otras muchas escenas sorprendentemente elaboradas y excepcionalmente intrigantes (la mayoría de las cuales no podemos mostrar dada la naturaleza de las licencias de reproducción y el carácter sintético de este artículo).

|

Caballos grabados de la cueva cántabra de |

- La figura masculina: A veces aparecen hombres de rasgos grotescos y órganos sexuales muy detallados que, en cambio, tienen la cara desdibujada. En algunas ocasiones, se les añaden rasgos de animales (cuernos, crines, colas, pieles), antepasados mágicos de naturaleza híbrida (el tótem de la tribu), o magos disfrazados y enmascarados para las ceremonias (el chamán o hechicero).

- La figura femenina: Es mucho más abundante, son las llamadas venus paleolíticas: mujeres desnudas, con atributos sexuales muy marcados. También aquí, las caras suelen estar desdibujadas; distinguimos dos tipos, el modelo antiguo es el de una mujer gruesa, con marcada esteatopigia, cuya silueta puede inscribirse en un rombo, por lo que suelen llamarse Venus losángicas y son propias del Auriñaciense y del Gravetiense. El segundo tipo es el de mujeres estilizadas que aparecen en la última fase del Paleolítico europeo, el Magdaleniense. De cualquier modo, quizá fueran representaciones de la madre naturaleza, diosas de la fecundidad o, cosa más difícil de comprobar, ideales de belleza de aquella época.

La figura femenina:

Venus de Laussel (Burdeos, Francia)

La figura femenina: Venus de Lespugue. Alto Garona (Francia)

El estilo

Las figuras suelen ser realistas, con uno o dos colores y modelado de volúmenes; pero no forman escenas, están yuxtapuestas (colocadas unas junto a otras, o unas sobre otras) y, salvo excepciones, no hay sensación de movimiento, ni paisaje. Estamos pues ante un arte Descriptivo, no narrativo. Sin embargo, se conservan algunos ejemplos excepcionales de escenas concretas de tipo narrativo, por ejemplo en Lascaux, en Les Trois Frères (ambas en Francia) o en la Cueva de los Casares (Guadalajara, España[6] ). En ninguno de los casos parecen representaciones de escenas concretas o anecdóticas, sino, más bien, rituales genéricos (Mitogramas) protagonizados por hechiceros o espíritus totémicos.

Hechicero (hombre-pájaro), embestido por un bisonte herido (Lascaux, Francia)

Humano perseguido por un bisonte, Roc de Sers (Charente, Francia)

Escena de zambullida ritual en la cueva de Los Casares (Guadalajara, España)

Humano atacado por un oso del que sólo se ve la zarpa (Saint-Germain, Francia)

Interpretación

La función del arte paleolítico es totalmente desconocida. Al principio se pensó que estas obras de arte se hacían sólo por motivos estéticos (para adornar: el arte por el arte), y aunque nadie niega que los artistas paleolíticos debieron sentir satisfacción por la belleza de estas representaciones, esto sería secundario, y sin duda este arte era de carácter mágico o religioso. No se pueden hacer más precisiones; como mucho, se pueden formular varias teorías, pero sin pruebas sólidas:

- El totemismo: Esta teoría surge en la primera mitad del siglo XX, al comparar ciertos antropólogos las costumbres de los pueblos primitivos actuales con las obras rupestres paleolíticas. En concreto James George Frazer[7] fue uno de ellos, pero no el único, en extrapolar las costumbres de este tipo de pueblos actuales a las manifestaciones artísticas prehistóricas. El animal-tótem establece, por un lado, un vínculo espiritual entre el ser humano y la naturaleza y, por otro, es un factor de cohesión del grupo, ya que los individuos se sienten identificados con el símbolo que representa a su comunidad. En efecto, ciertas figuras representarían los espíritus del antepasado mítico de la tribu, el citado animal-tótem, una mezcla de hombre y animal. Estaría por tanto asociado al culto a los ancestros y a la reencarnación del humano en animal en otra vida. Recientemente se tiende a destacar este tipo de manifestaciones artísticas como un sistema comunicativo (ideográfico) destinado a señalar a la comunidad cuál es el territorio que ocupa, cuál es su organización, en qué se distingue de las demás comunidades; es decir, se subraya el carácter cohesionador, su idiosincrasia y su íntima relación con el medio natural que ocupan, es decir, su territorio.[8]

- El chamanismo: Ante la imposibilidad de explicar todas las representaciones conocidas ciertos antropólogos extrapolaron también las ideas animistas, según las cuales todas las cosas vivas poseen un espíritu sobrenatural que las anima. Esta interpretación es compatible con el totemismo y a veces se confunden. Los intermediarios entre el mudo anímico y sobrenatural y el mundo material serían los brujos o chamanes y utilizarían las cuevas pintadas como santuarios prohibidos a los no iniciados, lugares sagrados en los que se celebraban rituales minoritarios, reservados a unos pocos elegidos (retiros, ayunos, meditaciones, sueños premonitorios...): a veces, el brujo o chamán se colocaba una máscara, se disfrazaba y, con plantas alucinógenas y música repetitiva, entraba en trance, comunicándose con los espíritus.

- La fecundidad y magia propiciatoria: Esta teoría había sido formulada por Salomón Reinach en 1903, pero fue popularizada por el prestigioso historiador Henri Breuil en 1952.[9] Realmente Breuil adoptó la idea de Reinach, pero, aparte de cambiar totalmente su interpretación cronológica, la enriqueció con numerosas investigaciones de antropólogos, filósofos y prehistoriadores, así como su conocimiento de primera mano del arte paleolítico, cosa de la que carecía Reinach. Según el prestigioso abate, las representaciones servirían para pedir a los espíritus que la caza fuera abundante, que los animales procreasen y que se pudieran abatir todas las piezas necesarias. Esta teoría justificaría que los animales representados fueran hembras preñadas y también que haya animales heridos por lanzas. Las venus serían diosas de la fecundidad que traerían la abundancia (por eso se las representaría obesas) y las figuras masculinas serían los hechiceros en plena ceremonia. Las manos serían la firma de los participantes en las ceremonias, y aquellos que pasaban a pertenecer a la categoría de cazadores adultos. Asimismo, la representación de animales peligrosos "no comestibles" era una forma de controlarlos, y alejarlos de las presas que el ser humano anhelaba. Sin embargo, esta teoría tampoco explicaba todas las manifestaciones rupestres conocidas. A pesar de ello, las ideas de Breuil han sido relanzadas en los años noventa a raíz de una serie de avances en los sistemas de datación del arte parietal. De nuevo, vuelven a considerarse los planteamientos mágico-propiciatorios. Pero igualmente se han relanzado las ideas sobre el chamanismo y el totemismo, incluyéndolos dentro de un mismo hilo conductor, aunque sin llegar a considerarlos nunca exactamente iguales.[10]

- El dualismo de la naturaleza: La teoría más ambiciosa (propuesta por el francés André Leroi-Gourhan) parte de un paradigma estructuralista, rechazando la extrapolación antropológica con tribus primitivas actuales (sin embargo él era antropólogo y no pudo evitar apoyarse en esta disciplina). Su intención es abarcar toda la estructura de la sociedad paleolítica de Europa occidental, entendiéndola de un modo holístico, como un sistema en el que todo está interconectado, desde la superestructura ideológica, hasta la infraestructura económica, pasando por todos los estadios intermedios. Además, Leroi-Gouhan introdujo sistemas de análisis estadístico y modelos complejos para descifrar la organización interna de los conjuntos artísticos con su contexto externo.[11] De este modo, llega a obtener un panorama supuestamente completo y válido para todo el arte paleolítico. como la manifestación de una serie de religiones que comparten una tradición común en la que los animales, los signos abstractos y símbolos sexuales masculinos o femeninos representarían a las dos fuerzas opuestas de la naturaleza en conflicto y renovación constante. A esto se añade la idea de Annette Laming-Emperaire que sostiene que tales fuerzas son lo masculino y lo femenino[12] : La mujer sería el bisonte y el toro, mientras que el hombre sería el caballo. Del mismo modo, las armas representarían al hombre y las heridas y la sangre a la mujer. También el papel de uno y otro sería opuesto: la mujer, una venus obesa generadora, y el hombre grotesco, cazador y destructor. Según Henri Delporte,[13] el hecho de que las representaciones masculinas y femeninas estén, generalmente, en relación de oposición, no quiere decir que sean reflejo de creencias meramente sexuales, esto es, ritos y mitos de fecundidad. Se trata más bien de una cosmogonía explicada a través de una oposición. En cualquier caso, no se pretende decir que una única religión dominase todo el Paleolítico superior, sino que todas ellas comparten el mismo sistema, la misma estructura básica.

- Simbolismo: En las últimas décadas se intenta determinar si la organización, tanto de elementos figurativos como abstractos, su estructura y su ritmo, responden a algún código de comunicación de conocimientos o de registro de acontecimientos. Por ejemplo, si se trata de la representación de una cosmogonía, de alguna especie de calendario primitivo en el que se reflejen hechos repetitivos fundamentales, aspectos estacionales, etc. De la combinación de formas representadas simples y complejas, del modo en que se relacionan, se pretende obtener una forma de lenguaje mitográfico, pictográfico o ideográfico en el que cada animal y cada símbolo tengan un significado diferente, según el modo en que se asocien y el contexto en el que aparezcan. Algunos defensores de este paradigma llegan demasiado lejos en sus conclusiones, superando lo estrictamente científico.

Bastón fálico decorado Cueva del Valle(Cantabria)

Ciervo herido de la cueva de la Peña de Candamo

(Asturias)

Manos impresas de laCueva de Gargas (Francia) del las mal llamadas«con falanges amputadas»

Hierogamia o coito ritual de la Cueva de los Casares (Guadalajara)

En realidad, es posible que todas las teorías tengan algo de verdad, que sólo aunándolas se pueda interpretar el significado del arte paleolítico. Por otra parte, al contrario que las ideas expuestas (que van de lo general a lo particular) existen numerosas teorías, recientes, que intentan partir del estudio independiente de cada cueva, incorporando no sólo elementos mágico-religiosos o estructurales, sino también otros coyunturales como el simbolismo o la comunicación ideográfica, con la esperanza de llegar, en el futuro, a una explicación general. En todo caso, también habría que incluir un legítimo interés por la estética, demostrado tantas veces por los artistas paleolíticos.[15] Ese interés supera las explicaciones coyunturales o las estructurales relativas a la «magia-caza-fecundidad», incluso la oposición de contrarios de Leroi-Gouhan; quedando subyacente, en toda la secuencia, una intencionalidad artística en tanto que búsqueda de la perfección y del sentido de la belleza.

Actualmente, los enfoques son menos pretenciosos, investigando la realidad de cada yacimiento antes de sacar una conclusión global sobre todo el arte paleolítico, existe una tendencia general a admitir motivaciones muy diversas, escuelas artísticas diferentes e incluso religiones distintas. El enfoque plural ha sido sustituido por la multicausalidad y por la singularidad de cada yacimiento. Asimismo se ha introducido la idea (similar al action-painting contemporáneo) de que el puro hecho de elaborar una obra de arte prehistórico, la gestualidad llevada a cabo, es un ritual en sí mismo.[16]

Cronología

La datación de las obras de arte paleolíticas es uno de los problemas más importantes, sobre todo si se trata de arte parietal, carente de contexto arqueológico que pueda ayudar a poner fecha. Para solucionarlo se usan métodos indirectos y extrapolaciones (comparando el estilo de obras exhumadas en excavaciones y con cronología segura, con las obras murales). Otro método posible cuando varias figuras se superponen consiste en emplear estudios de estratigrafía que permiten saber cuál de las figuras es anterior y cuál es posterior. Los últimos avances permiten aplicar técnicas de datación absoluta, lo cual puede ser definitivo: concretamente el radiocarbono (que ahora se puede realizar con muestras mucho más pequeñas), la termoluminiscencia, el análisis de pigmentos... Pero estos métodos se han aplicado muy pocas veces, por lo que predominan las periodizaciones basadas en datos parciales, estilísticos y extrapolaciones:

La primera propuesta seria nació, como no, de la mano del Abate Breuil que aceptaba que el arte debía evolucionar de lo simple a lo complejo, de lo esquemático a lo realista (con un paradigma claramente presentista). Para él había dos grandes ciclos estilístico-cronológicos que no tienen parentesco entre sí:[17]

- El auriñaco-perigordiense, dominado por una tonalidad dominante roja que parte de signo muy sencillos (como puntuaciones, manos, y trazos lineales) hasta llegar a la combinación de dos colores

- El solutreo-magdaleniense, también evoluciona de la monocromía a la bicromía, pero con una tonalidad dominante negra.

Otra de las propuestas es la de las tres fases de Annette Laming-Emperaire, que destaca por su sencillez[12] :

- Una fase arcaica (auriñaciense-perigordiense).

- Una fase transicional (que acogía las últimas representaciones de la etapa precedente y las primeras del ciclo solutreo-magdaleniense).

- Una fase final, Magdaleniense en la que los polícromos suponían el último paso evolutivo.

Seguiremos la cronología propuesta por André Leroi-Gourhan,[18] por ser la más extendida, pero hay otras propuestas válidas. Esta datación no sólo se basa en los estudios estratigráficos. También tiene en cuenta las relaciones entre los animales representados en cada cueva, la contradicción de temas binarios y su posible significado. Aunque considera importantes los rasgos formales y estilísticos, no presupone una evolución de lo simple a lo complejo. De hecho, se constata que en los ideomorfos ocurre a la inversa (cada vez son más abstractos):

En España suelen usarse las periodizaciones propuestas por los franceses, aunque el profesor Francisco Jordá Cerdá, de la Universidad de Salamanca propuso una secuencia para la Península Ibérica:[19]

- Ciclo Auriñacogravetense: Periodo inicial que, según el propio Jordá explica, es un periodo equivalente al propuesto por Henri Breuil, salvo algunas partiularidades peninsulares.

- Ciclo Solutreomagdalenense: Abarca el Solutrense y el Magdaleniense Antiguo.

- Ciclo Magdalenense final: es el período de apogeo Magdaleniense Superior al que seguirá la decadencia epipaleolítica del Aziliense.

Periodización del Arte Paleolítico

Por supuesto, existen otras propuestas cronológicas y los datos se están revisando continuamente. No podemos dejar de citar los trabajos de J. Clottes, quien en 1995 aplicó la técnica del 14C a las pinturas de Chauvet, que, como se aprecia en el cuadro anterior, Leroi-Gourhan había situado en el Periodo III «figurativo sintético evolucionado». El resultado fue de más de 25 000 años de antigüedad[1], es decir, mucho más antiguo de lo supuesto.[20] Esto implicaba replantearse por completo todas las cronologías elaboradas por métodos relativos o por extrapolaciones. Pero como muy pocas cuevas han sido datadas por métodos absolutos, es pronto para poder hacer un cuadro sistemático. Con estos nuevos avances ya ha comenzado la polémica. Por ejemplo, el controvertido Robert Bednarik[21] ha llegado a afirmar que:

«Las más conocidas pinturas de Lascaux (especialmente los grandes bóvidos y cérvidos, por ejemplo, los más recientes) parecen ser del periodo Holoceno. No conozco la edad concreta de las pinturas de esta cueva, ni de ninguna otra. Sin embargo, Bahn[22] ha presentado argumentos muy sólidos sobre que en ella se mezclan obras de arte del final del Pleistoceno y del Holoceno...»

Robert Bednarik

Esta especie de insinuación ha causado mucho revuelo y ha sido rechazada por la mayoría de los especialistas, entre ellos, por Lawrence Guy Straus;[23] pero, lo cierto, es que no hay pruebas (dataciones absolutas) al respecto y, hasta obtenerlas, la discusión resultaría bizantina.

El arte paleolítico en el resto de Europa

El arte paleolítico en Italia

En Italia se documentan numerosos yacimientos de arte mobiliar, destacando, entre ellos, Grimaldi y Savignano. Son famosas las venus italianas, que recuerdan a las del norte, por ejemplo la Venus de Savignano, la de Barma Grande la de Chiozza di Sacandiano y la de Balzi Rossi, de época gravetiense, aunque la mayoría carece de contexto arqueológico fiable. El único arte parietal de esta zona norteña es la cueva de Cavillon.

Figura humana frontal en la Cueva de Levanzo

Escena de la Cueva de Addaura (Sicilia)

Respecto a la zona sur, encontramos arte parietal en la Grotta Romanelli, la cueva de Romito y en la Cueva Paglizzi, pero en todas es muy escaso. En la Cueva Paglizzi el estilo es muy clásico, es decir, muy similar al del área franco-española; en cambio, la de la Grotta Romanelli destaca por ese característico relleno del interior de las figuras, con trazos de todo tipo, pero sin interés volumétrico. Así como en las cuevas sicilianas de Addaura y Levanzo. En Sicilia las cuevas tienen conjuntos mucho más relevantes que, a pesar de su aparente sencillez, parecen del final del Paleolítico, muy en la línea del futuro arte epipaleolítico con el que no parece haber rupturas. En Addaura abundan las representaciones humanas en lo que parece ser una escena narrativa llena de dinamismo. En Levanzo, junto a antropomorfos muy similares, es decir, escenas narrativas muy dinámicas, aparece una fauna claramente paleolítica, lo que confirmaría la edad de las representaciones.[25]

El Arte Paleolítico en Europa Central y Oriental

En Alemania y Suiza, donde podemos atisbar una provincia artística, se suceden varios periodos estilísticos de arte mueble:

Bastón perforado con cérvidos grabados, procedente de los alrededores de Constanza (Alemania).

- Fase Vogelherd: corresponde a una etapa mal definida cronológicamente, parece antigua (quizá equivalente Auriñaco-Gravetiense occidental), anterior al Würm III y en ella destacan estatuillas de marfil, de piedra y de arcilla, así como objetos de líneas incisas y bandas de puntuaciones.

- Fase Kesserloch: En este caso podemos hacer una correlación segura con el Magdaleniense occidental (fase IV, oscilación de Bølling). En este rico periodo encontramos propulsores, varillas con decoración geométrica, contornos recortados e incluso esculturas. Los yacimientos más importantes son el epónimo de Kesserloch (Thayncen, Suiza) y el de Oberkassel (Hamburgo, Alemania).

- Fase Gönnersdorf: Parece una fase estilísticamente intermedia (correlacionable con el Magdaleniense occidental, fase V e inicio de la fase VI). Son muy abundantes las representaciones femeninas denominadas claviformes, pero también son abundantes las representaciones de mamuts, caballos y símbolos sexuales. Aparte del yacimiento epónimo de Gönnersdorf, destacan Nebra, Oelknitz y Hohlenslein.

- Fase Petersfeld: Es un periodo que suele equipararse al Magdaleniense VI occidental (Dryas II); sus rasgos son la abundancia de representaciones de cabezas aisladas, abunda la figura del reno en el arte mueble y se reafirma la tendencia a la esquematización que vimos en la fase anterior, nos referimos a las representaciones femeninas claviformes, a veces perforadas, como si hubiesen sido utilizadas como colgantes, y las composiciones suelen ser variadas (en fila, parejas afrontadas como en una danza...)

Venus claviformes, Gönnersdorf (Alemania)

Figura de Predmost sobre defensa de mamut

Una de las venus estilizadas de Dolni-Vetonice

Existiría otra provincia artística en las llanuras centrales del Danubio en la República Checa y Austria: Al parecer es una zona habitada por cazadores de mamuts con cierta relación estilística con la zona francesa. Existe una fase inicial (equivalente al Auriñacense), llamada Pavloviense por el yacimiento epónimo de Pavlov, donde apareció una figura de león recortada sobre marfil. Aunque, desde el punto de vista artístico, la obra más destacada es la Venus de Willendorf (Austria), por ser una de las primeras que se encontró (1908); pero otras obras conservadas de esta época son

también sorprendentes, por ejemplo, el Hombre-León de Hohlenstein (Danubio alemán), Predmost (Moravia) y el gran conjunto de Dolni-Vestonice (Brno, República Checa) cuya cronología alcanza tiempos equiparables a los del Magdaleniense clásico.

- Dolní Věstonice es un yacimiento excepcional donde aparecieron varias decenas de estatuillas, tanto de animales como antropomorfas. Se han llegado a exhumar estructuras de habitación, una de las cuales fue interpretada como la casa del artista, con miles de restos de obras de arte alrededor del hogar, la mayoría hechas de barro cocido. También se hallaron restos de flautas, con lo que se ha llegado a especular que el artista era, tal vez, un chamán.[26]

En toda Europa oriental sólo se conocen algunas cuevas excepcionales, entre ellas la cueva de Cuciulat en Rumanía y las pinturas de almagra roja de la cueva de Kapova, en Rusia. Fueron descubiertas en 1961 en el sur de los Montes Urales, cerca del río Belaya. Hay inmensas galerías con más de cuarenta representaciones de mamuts, bisontes, rinocerontes y caballos; y, más dudosos son los caballos pintados de Mgvimeni (Georgia). Por otro, lado el arte mobiliar es muy abundante en algunas regiones de la Europa del Este: en la zona del Mar Negro destaca el yacimiento de Molodova.

Bestiario del "Salón de las pinturas" de la Cueva de Kapova, en Rusia

Existen importantes yacimientos con arte mueble en las llanuras de la antigua Unión Soviética y en Siberia, destacando sobre todos ellos el de Mal'ta por estar a miles de kilómetros más allá de los Montes Urales. Sin embargo, su cronología es controvertida debido a la dificultad que existe para encontrar paralelismos con otras culturas; al parecer, existe cierto desfase cronológico y el Paleolítico duró más en esta zona. Si extrapolamos con Europa, el arte paleolítico siberiano parece desarrollarse desde el Gravetiense hasta el Magdaleniense sin apenas cambios; algo similar ocurre en el valle del río Don (Ucrania).[27]

- Mal'ta: cerca del lago Baikal se conocen restos arqueológicos de tiendas con hogares alrededor de los cuales se han exhumado 12 estatuillas femeninas (algunas de las denominadas «con capucha»), también hay estatuillas de mamut y una tumba infantil en la que el cadáver llevaba restos de un collar y una venus sobre el pecho.

- Kostienski (río Don, Ucrania): De nuevo es un asentamiento al aire libre, un campamento de tiendas con once estatuillas de animales y ocho femeninas en torno a los hogares.

- Gagarino (río Don, Ucrania): Sólo se ha exhumado una cabaña hecha con grandes huesos de mamut y el suelo rociado de ocre. Fuera de esta estructura aparecieron numerosas estatuillas.

Kameno Doba: Mamut en placa de marfil

Una de las figuritas femeninas de Mal'ta (Lago Baikal, Siberia)

Placa de marfil decoradaYacimiento de Mal'ta (Lago Baikal, Siberia)

Estatuilla femenina tallada en defensa de mamut de Buretj(Lago Baikal, Siberia)

Éstos son los más importantes, pero se han hallado otros yacimientos (Buretj, Avdeevo, Eliseevichi...) que han proporcionado centenares de estatuillas femeninas y de animales en marfil de mamut, cerca del hogar de lo que parecían cabañas o en los límites de las estructuras habitacionales.

El Arte Paleolítico en Las Islas Británicas

Durante gran parte de la era glacial las Islas Británicas estuvieron enteramente cubiertas por grandes capas de hielo, con la única excepción de una franja de tierra de grosor variable que se extendía desde las actuales Gales y Cornualles (y en ocasiones, la punta sur de Irlanda) hasta donde hoy se encuentra el Canal de la Mancha. Al igual que el Mar del Norte, este no existió hasta tiempos recientes, por lo que la zona constituía una prolongación territorial de Francia durante el Paleolítico. Durante años se discutió el por qué esta zona, tan cercana al importante área francoespañola, nunca sacó a la luz ejemplo alguno de pinturas rupestres. La explicación más común que se daba es que el área, situada junto a la zona de avance y retroceso de los glaciares, era demasiado fría e inestable como para mantener una población destacable y más o menos permanente que pudiera realizar tales pinturas.

Sin embargo, en 2003 se descubrió una importante concentración de hasta 80 figuras en una cueva del límite entre Nottinghamshire y Derbyshire llamada Creswell Crags entre las que se pudieron identificar representaciones de osos, ciervos, bisontes, cabras monteses y -cosa inusual- numerosas aves, entre ellas una con un largo pico curvado. La presencia de cabra montés (un animal que se extinguió en Inglaterra hace unos 10000 años) indicaba claramente que las pinturas tenían una cronología paleolítica, cosa que se confirmó más tarde al datarse las pinturas en 12800 años de antigüedad.

Artísticamente, las pinturas de Creswell Crags presentan importantes semejanzas con las halladas en Francia y el norte de España, por lo que pueden ser incluidas como un ejemplo más de estas. Sin embargo, carecen de colores de "relleno" y en numerosos casos ni siquiera los contornos son visibles, sino sólo la marca dejada como una cicatriz en la roca. Esto no representa una diferencia de estilo, sino que se debe al fuerte deterioro y pérdida de los pigmentos en fechas posteriores, probablemente debido a la gran humedad registrada en la Britania post-glacial. El descubrimiento de Creswell Crags, casi en el centro de Inglaterra, indica claramente que el sur de Gran Bretaña y probablemente también lo que ahora es el Canal de la Mancha acogieron pinturas de estilo franco-español, pero que lamentablemente se deben de haber perdido casi en su totalidad. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que en algunos lugares más resguardados similares a Creswell Crags se haya conservado algún rastro de su presencia.

El arte paleolítico en el resto del mundo

Apollo 11, Namibia

Se ignora la razón, pero en el resto del mundo el arte paleolítico brilla por su ausencia. Para ser más concretos, es tan escaso que resulta algo excepcional y, además, en la mayoría de los casos, se trata de manifestaciones no figurativas y extremadamente sencillas (incisiones geométricas o curvilíneas, cazoletas y perforaciones). Los rarísimos restos con representaciones figurativas se cuentan con los dedos de una mano (y sobran):

- En África, en la cueva de Apollo 11 (Namibia), apareció una plaqueta pintada con un zoomorfo no identificado datado en 25 000 años de antigüedad.

- En el Próximo Oriente la única evidencia conocida es una plaqueta caliza con lo que parece un caballo (bastante dudoso), localizada en la cueva de Hayonim (Israel), su antigüedad rondaría los 20 000 años.

- En China, al noreste de Pekín, la cueva de Longgu tiene lo que parece un ciervo grabado rondando el año 13 000 a. C.

- En América del Sur, entre múltiples ejemplos de arte paleolítico, se destacan los yacimientos de Cueva de las Manos (Complejo arqueológico del Alto Río Pinturas, Santa Cruz y de Cerro de los Indios, ambos en Argentina.

Yacimientos patagónicos

Con dataciones que oscilan entre los 14 000 y 9 700 años de antigüedad, los yacimientos de Cueva de las Manos y Cerro de los Indios son extraordinariamente abundantes en manos, en positivo y negativo, y en escenas de caza de camélidos americanos (especialmente el guanaco) y algún felino, posiblemente puma. Gran cantidad de muestras de arte se desperdigan a ambos lados del curso superior del Río Pinturas y la zona del Parque Nacional Perito Moreno, en un área limitada por el norte por el río Deseado y que por el oeste llega hasta el pueblo de Gobernador Gregores. En esta zona (que podría considerarse, sin entrar en detalles, como la franja de tierra existente entre los ríos Deseado y Santa Cruz (en la Patagonia), se encuentra también el yacimiento "Piedra Museo", con una antigüedad superior a los 13 000 años. El fenómeno artístico en estas áreas está asociado desde el principio del poblamiento humano: ciertos sitios con ocupaciones superiores a los 10 000 años presentan muestras de arte de la misma antigüedad.

Panorama de conjunto rupestre de Río Pinturas.

Las excavaciones de Gradín y Aschero, investigadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán y miembros del CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) a la entrada de la Cueva de las Manos ha demostrado la utilización de pigmentos minerales basados en óxidos de hierro, con una antigüedad de más de 10 000 años. Estos pigmentos se presentan mezclados con yeso cristalino, como una forma de mejorar la adherencia de la pintura sobre la pared de rocas. Esto se ha demostrado mediante técnicas de difracción de rayos X. La mayoría de los colores corresponden a la gama del ocre y los amarillos.

La enorme concentración de imágenes de manos en negativo, 300 o 400 veces más numerosas que la cueva de manos europea más poblada, es impactante y complementa y subraya las escenas "animalísticas" y de caza. Se observan en la Cueva de las Manos cantidades de guanacos representados en ocre, negros y rojos, perseguidos por cazadores que los acechan y capturan con boleadoras. Las escenas están representadas secuencialmente, y a menudo la captura se concreta más de 12 metros más allá de donde comenzó el acecho. El uso de las anfractuosidades de la roca para dotar de tridimensionalidad al paisaje pintado completa el efecto.

Los cazadores están representados con un solo brazo (el que empuña las bolas), y a menudo se esconden y camuflan en "cañones" o entrantes de la pared de roca, como si se ocultaran en una zanja real. La discordancia entre arte y arqueología es sorprendente: a pesar de que las imágenes muestran solo boleadoras y ninguna lanza o flecha, en las inmediaciones las excavaciones sólo han rendido puntas de flecha y lanza. Esta discordancia está aún en estudio y no ha podido ser explicada en forma satisfactoria.[28]

Yacimientos bajacalifornianos

En México, específicamente a lo largo de las sierras centrales de la península de Baja California, se encuentran un muy amplio número de sitios con manifestaciones bien conservadas de petroglifos y pintura rupestre, documentados desde el siglo XVIII por los religiosos que exploraron el territorio antes de fundar las misiones jesuíticas en la península de Baja California. Las exploraciones arqueológicas han sido efectuadas desde 1884. Se aprecian tanto elementos abstractos como figurativos en los que se incluyen representaciones antropomorfas y de la fauna cuyo repertorio cuenta no solo animales terrestres (incluidas aves), sino marinos. Destaca de entre los demás el llamado estilo Gran Mural por su escala monumental, ejecución y homogenidad, en cuatro de las sierras del área: San Juan, San Francisco, San Borja y Guadalupe, contabilizando un total de 543 sitios con arte rupestre para mayo de 2003; año en el que la Unesco incluyó como Patrimonio de la Humanidad a las Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, a las que se acredita una datación de 7 500 años de antigüedad y un ejercicio continuo a lo largo de 5 000 años

Arte neolítico

Época prehistórica que se extiende aproximadamente desde el año 7000 a.C. Hasta el año 2000 a.C. Comenzó unido a la vida semi-nómada de los pastores y finalizó con el descubrimiento del bronce que dio lugar a la era del mismo nombre.

LA CERÁMICA fue la primera manifestación del arte neolítico; otras importantes expresiones artísticas fueron las esculturas adoradas como diosas madres y monumentos megalíticos de piedra dedicados al culto religioso. Se ha encontrado cerámica neolítica en todas las regiones ocupadas por los pueblos del neolítico, desde el Próximo Oriente a través de África y desde el Mediterráneo a Europa y a las Islas Británicas. Generalmente son planas, con decoración simple —triángulos, espirales, líneas onduladas y otros motivos geométricos— en superficies lisas u onduladas. Dependiendo de la cultura particular que lo origine, adoptan distintas formas como por ejemplo la cerámica realizada en forma de cesta, calabaza, campana o sacos de piel. La cerámica neolítica campaniforme, con dibujos geométricos, Inspirados en la cestería, es originaria de España y se extendió a toda Europa.

Los monumentos neolíticos más Importantes son los dólmenes, tumbas formadas por grandes bloques de piedra que forman la cámara funeraria, (Dolmen, monumento megalítico prehistórico, formado por dos o más grandes losas de piedra sin labrar hincadas en el suelo, que soportan una piedra plana a modo de techo.) y los menhires (grandes piedras colocadas de pie, también llamadas megalitos) o crómlech, cuyo ejemplo más representativo es Stonehenge (3000-1000 a.C.). Son signos extremadamente significativos del desarrollo de esa cultura, dado que REPRESENTAN LOS COMIENZOS DE LA ARQUITECTURA EN OCCIDENTE.

En cuanto a la pintura, predominan las formas esquemáticas, y destaca el carácter simbólico de los temas.STONEHENGE

Stonehenge, monumento ritual prehistórico situado en la llanura de Salisbury, al suroeste de Inglaterra, fechado entre los últimos periodos del neolítico (finales de la edad de piedra) y los primeros de la edad del bronce. Es el más famoso de los monumentos megalíticos de Inglaterra y la estructura prehistórica más importante de Europa. Aunque se desconoce con exactitud su funcionalidad, es muy probable que hubiera sido un lugar de reunión tribal o un centro religioso relacionado con la observación astronómica.

La función de Stonehenge ha sido durante mucho tiempo objeto de conjeturas. Pudo haber sido utilizado para predecir los solsticios de verano e invierno, los equinoccios primaverales y otoñales y eclipses solares y tunares. También funcionó, quizás, como un instrumento para determinar la situación del Sol y de la Luna con respecto a la Tierra y de este modo predecir las estaciones, o también como calendario. Como tal, habría constituido un lugar de reunión para ceremonias religiosas relacionadas con el Sol y la Luna. En Stonehenge, como en otros yacimientos de la edad del bronce, el énfasis dado al círculo tal vez también refleje la idea de la naturaleza circular del nacimiento y muerte y del transcurrir de las estaciones.

El Neolítico (Nueva Edad de Piedra) —por contraposición al Paleolítico (Antigua Edad de Piedra)— es uno de los periodos en que se considera dividida la Edad de Piedra. El término fue acuñado por John Lubbock en su obra de 1865 que lleva por título Prehistoric Times.

|

Introducción

Inicios de la agricultura en diferentes regiones del planeta; sólo se consideran las áreas de desarrollo primario donde la agricultura apreció independientemente (se excluyen áreas donde las que domesticaron plantas por influjo de regiones que previametne habían desarrollado la agricultura).

Difusión de la agricultura desde algunos de los focos de desarrollo independiente inicial.

La agricultura y la ganadería empezaron a practicarse en diferentes lugares del planeta de manera independiente y en distintas fechas. La primera región donde se encuentran pruebas de la transición de unas sociedades de cazadores-recolectores a otras de productores fue Oriente Próximo, hacia el 8500 a. C., desde donde se extendió a Europa, Egipto, Oriente Medio y, quizás, el sur de Asia. Muy poco después los procesos productores se desarrollaron de manera totalmente independiente en el norte de China en los valles del río Amarillo y del Yangtsé (7500 a. C.). En Nueva Guinea también se dio un desarrollo temprano independiente de la horticultura, ya que algunos indicios sugieren que fue hacia el 7500 a. C., aunque dicha fecha es todavía insegura. En África las primeras regiones donde se dieron las transformaciones neolíticas fueron el Sáhara, Sahel y Etiopía, aunque hay divergencia de opiniones: unos autores opinan que pudo haber existido algún tipo de influencia desde Asia y otros consideran que el desarrollo fue independiente dado que se domesticaron especies de plantas locales.[1] Finalmente en América el desarrollo de la agricultura fue más tardío aunque se dio de manera independiente en tres regiones: primero en Mesoamérica y la región andina (no se sabe con seguridad si la horticultura en la Amazonia occidental estuvo influido por la región andina) y bastante más tardíamente en el este de EEUU. En Europa el desarrollo no fue independiente y la agricultura apareció entre el 6000 a. C y el 3500 a. C. (dependiendo de las regiones) gracias a la llegada de especies procedentes de Próximo Oriente. Para una descripción más detallada de las diferentes regiones:

- Neolítico en Oriente Próximo

- Neolítico en Europa

- Neolítico en Asia Oriental

- Neolítico en América

- Neolítico en África

La etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico se conoce como Mesolítico, mientras que las fases del Paleolítico tardío contemporáneas con el Neolítico y el Mesolítico en otras regiones del planeta se conocen como Epipaleolítico. Se denomina Subneolítico a un pueblo o comunidad de economía cazadora-recolectora que recibe algún influjo de tipo neolítico, típicamente la alfarería, de sus vecinos agricultores.

|

La palabra «neolítica» significa ‘de la piedra moderna’, siendo sinónima, en lenguaje prehistórico, de ‘piedra pulimentada’, por constituir uno de sus rasgos más característicos; otros la llaman también ‘de los animales domésticos’, por ser la época en que el hombre hizo definitivamente la conquista del perro, el caballo, el buey, el cerdo, etc. |

Aunque Neolítico se traduce literalmente como ‘Nueva (edad de) Piedra’, quizás sería más apropiado llamarlo ‘Edad de la Piedra Pulimentada’; sin olvidar que la principal característica que define actualmente el período no es otra que una nueva forma de vida basada en la producción de alimentos a partir de especies vegetales y animales domesticadas. Abarca distintos períodos temporales según los lugares. Se sitúa entre el 7000 a. C. y el 4000 a. C. aproximadamente. Este período se inició en el Kurdistán antes del 7000 a. C. (quizás hacia el 8000 a. C.) y se difundió lentamente, sin que en Europa pueda hablarse de Neolítico hasta fechas posteriores al 5000 a. C.

Influencia del cambio climático

A partir del 8000 a. C., el cambio climático (época posglaciar) hizo huir a los rebaños de renos hacia el norte, provocando una disminución de la caza. Declinó la cultura, volviendo el hombre a las cuevas (aunque en algunos casos aislados se conservaron las chozas). El culto a los difuntos y los rituales funerarios se hicieron más complejos. Esta época es llamada «período de marasmo» y se sitúa en el final del Mesolítico y el principio del Neolítico. Este cambio de clima hacia el 8000 a. C (en que se pasó a un clima templado) hizo que el hombre modificara sus costumbres (lo que se facilitaría por los cambios climáticos —templado, frío, templado, frío— del período entre el 12000 a 8000 a. C.).

Las diferencias culturales de una zona a otra son perceptibles pero resulta imposible dar otro calificativo a los hombres que pueblan extensas zonas que la de Homo sapiens u Hombre de Cro-Magnon, sin que puedan establecerse diferencias étnicas regionales que necesariamente hubieron de darse por el desarrollo separado de los distintos grupos, el ambiente geográfico distinto, la diversa climatología, los hábitos alimentarios diferentes y las múltiples costumbres locales.

Del establecimiento de la ganadería y de una economía de base ganadera surge la trashumancia, que pone en contacto a los pueblos y, consecuentemente, facilita la comunicación entre gentes de culturas, tierras y tribus diversas. La emigración de tribus y la difusión de técnicas, que cada grupo aprende del grupo vecino, va extendiendo las culturas neolíticas desde su foco originario hacia el resto del mundo. De estos contactos y del desarrollo simultáneo de la agricultura surgen, entre otras cosas, los primeros molinos manuales para moler los granos que se cultivan.

Fases del Neolítico

El Neolítico se divide en tres fases:

- Neolítico inicial (I fase)

- Neolítico medio (II fase)

- Neolítico final (III fase).

Características de este período son la completa domesticación de algunos animales (el asno, el caballo, el reno y otros), la sustitución de los útiles de piedra tallada por los de piedra pulimentada (que no es la novedad más importante, si bien es la que da nombre al período), una práctica desaparición de las manifestaciones

Surgimiento de la agricultura y los poblados

Puede seguirse el Neolítico con relativa exactitud en la zona de Canaán, región en donde surgen culturas agrícolas, sedentarias (las primeras culturas agrícolas surgieron sin duda en el Sudeste de Anatolia (Çatalhöyük) hacia el 8000 a. C.) probablemente antes del 7000 a. C. Se sabe de la siembra, recolección y almacenaje de cereales, y se sabe que domesticaron algunos animales, y entre ellos, el primero, el perro[cita requerida]. Se construyeron poblados de casas de adobe, con cubierta plana, aproximadamente rectangulares en medianería, sin calles y con entrada por la cubierta. También cabañas circulares, semi-subterráneas, de una sola cámara, con los muros y el suelo cubiertos de barro (Jyroquitya, en Chipre).

La innovación se difundió con extrema rapidez y antes del 7000 a. C. ya se constata al menos una aldea, Jericó, con una superficie de unas cuatro hectáreas (cuatro manzanas), con una muralla de piedra y un foso excavado de unos 8 metros de ancho por 3 metros de fondo, y con, al menos, una gran torre circular de 9 m de altura, que se pensó servía como torre de vigilancia, con escalera para acceder al techo y a la parte alta de la muralla, pero que realmente resultó ser un muro contra inundaciones y un almacén de grano.

Esta primera cultura neolítica (Neolítico pre-alfarero) duró desde aproximadamente el 7500 a. C. al 6500 a. C. y fue sustituida por otra «invasión» desde el norte, de Anatolia, que duró también unos mil años (6500 al 5500 a. C.); siguió después otra cultura neolítica procedente también del norte, que subsistió otros mil años (5500-4500 a. C.). Estas culturas se fueron difundiendo por toda Eurasia, acelerándose la difusión después del 5000 a. C., fecha en que puede fijarse el inicio del periodo neolítico en el continente europeo, alcanzando poco después la Península Ibérica.

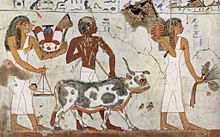

Utensilios agrícolas típicos del Neolítico y sus posibles empleos a través de antiguas representaciones egipcias.

La alfarería

Alfarería neolítica.

Un invento de capital importancia para la vida de las personas, y que tuvo un desarrollo muy rápido, es la alfarería. Permitió la construcción de recipientes para líquidos y facilitó enormemente la vida del hombre, que ya no necesitaba estar permanentemente en las cercanías del agua, o realizar a menudo largos recorridos para abastecerse, pues almacenaba el agua, y también granos, semillas, productos molidos, etcétera, en los recipientes de alfarería. Solo necesitaba desplazarse periódicamente para renovar el abastecimiento de la cantidad consumida desde el suministro anterior.

Antes se usaban calabazas vacías (que podían contener agua pero no podían ponerse al fuego) y cestos de mimbre (que no podían contener agua). Posteriormente estos recipientes de mimbre se impermeabilizaron con la arcilla seca al sol o cocida al fuego. Más tarde aprendieron a dar la forma a la arcilla con un esqueleto de mimbre muy simple y luego sin esqueleto. La forma era a menudo de calabaza y las dimensiones parecidas al cesto de mimbre.

Los cazadores usaban en raras ocasiones las piezas de arcilla (por ejemplo, no servían como carcaj por su fragilidad), prefiriendo las de mimbre o de tejidos. En cambio, a los ganaderos y agricultores les proporcionaba seguridad en el almacenamiento de agua y otros productos lo cual, junto con los medios de conservación de la carne, les hacía menos dependientes de la caza diaria.

En esta época se difunde el uso de las piezas de alfarería, cuya utilización en la Península Ibérica es segura, existiendo restos del Neolítico medio.

Aparecida la alfarería, el hombre intenta decorarla. Hay indicios de que las primeras decoraciones se hacían con cuerdas, utilizadas a menudo de refuerzo, pero después se introdujeron otras variantes: la acanaladura, el cordón (línea en relieve a modo de cuerda, ligeramente debajo del borde) y las asas de diversos tipos.

La cerámica de la época inicial (hacia el 4000 a. C.) es de la llamada «cardial», con incisiones de diversos tipos en la arcilla blanda pero ya moldeada, hechas con los dedos o con punzones o espátulas de hueso o piedra pulida. Recibe el nombre de cardial por estar producidas la mayoría de las incisiones con la concha de un molusco llamado Cardium edule (berberecho). Las incisiones, a menudo combinadas, buscaban efectos simétricos.

La vida en el Neolítico

Hacha pulida.

El cambio climático provoca una lenta conversión de la economía de subsistencia, basada en la caza, hacia una economía más estable de base ganadera y apoyada en los cultivos. Se aprecia que el hombre deja las montañas para desplazarse hacia los llanos en persecución de sus presas de caza. El hombre vuelve a las cuevas aunque en algunos puntos pudo conservar la utilización de chozas en las cercanías de ríos.

El desarrollo de la ganadería da lugar a la trashumancia y a los contactos relativamente frecuentes con gente de otras tierras, existiendo una mayor intercomunicación entre las diversas tribus. Para las hachas y otros instrumentos se utilizan la piedra pulida y los útiles y algunas herramientas se fabrican frecuentemente con hueso. Aparecen también útiles de obsidiana.

El culto a los muertos

El culto a los muertos empieza a desarrollarse y aparecen los primeros megalitos (en realidad el culto a los muertos apareció hace 30.000 años, como lo demuestra el enterramiento de la cueva de Morín, en Cantabria).

Trenzados de fibras

Utensilios relacionados con la ganadería, típicos del Neolítico y sus posibles empleos a través de antiguas representaciones mesopotámicas.

Empiezan a usarse los primeros trenzados de fibras. Probablemente los primeros se hicieron toscamente con ramas. La técnica fue evolucionando hasta llegarse a cestos bastante bien logrados en el Neolítico, producto de la necesidad de recolección de frutos, que existía hacia cientos o miles de años. Los cestos se hicieron de mimbre. En éstas, los humanos se dieron cuenta, por causas desconocidas, quizás por casualidad, de que algunos productos, como la lana, el lino y el cáñamo (y luego otros) podían estirarse mediante un tosco huso o una barra de madera redonda, a modo de imitación de los tejidos de los cestos podían tejerse estos hilos y fabricar telas. Seguramente al principio se pensó utilizar el invento para hacer cestas más ligeras, antes de destinarlos a telas de vestidos. Otra prenda muy difundida es el saco, tejido en esparto.

Manejo de los animales

En este período el hombre ha domesticado al perro. El hueso se usa frecuentemente.

Para conservar la carne se usa el sistema del acecinado, secado al sol o salado, colocándola colgada en el centro de una figura de tres estacas con el suelo en el mismo vértice.

La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas de cuerdas de cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas tendidas por el hombre, era rematado después por este. El desarrollo de las trampas coincide con el culto a la araña, extendido por todas las culturas neolíticas de Europa Occidental y otras, culto probablemente vinculado a la habilidad de este pequeño animal para colocar sus trampas, las telas de araña.

El humano estaba habituado a seguir las huellas de los animales y es notoria la especialización que habían alcanzado, hasta el punto de que en las pinturas rupestres, en los pies están representadas perfectamente las pezuñas tal y como se marcaban en el suelo. Al parecer, por las representaciones pictóricas, los hombres corrían a una altísima velocidad, persiguiendo a sus presas.

De esta época son también las primeras cucharas, que no se usaban para comer sino para mezclar los alimentos en cocción.

En esta época, a raíz de capturas de jabalíes vivos (jabatos), principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron origen al cerdo (en general el jabalí era una pieza de caza). A menudo se representan en las pinturas rebaños de jabalíes que no son objeto de caza y que podría tratarse de rebaños en proceso de domesticación.

Las danzas rituales

Las danzas rituales, asociadas a ritos de fertilidad, las prácticas religiosas (que ahora desconocemos)de la época, siguen practicándose. Probablemente, cada grupo disponía de un hechicero, que se adornaba con una cabeza de toro salvaje hueca y una piel de toro que incluía la cola. Estos hechiceros son los que aprendían y difundían las nuevas técnicas, trasmitían sus conocimientos a su sucesor o sucesores y hasta es posible que fueran los autores de las pinturas rupestres pues en general estas se suponen asociadas a ritos religiosos o mágicos.

Los hechiceros tenían vagos conocimientos astronómicos (observaban el cielo y en una pintura está representada la Osa Mayor); observaban las costumbres de los animales, salvajes o no, para hacer más fácil su captura o imitarlos (por ejemplo la araña, pero también otros) y ensayaba sobre vegetales, comestibles o no.

Ejecuciones y asambleas de guerreros

Existen representaciones de ejecuciones: una falange de guerreros, entre los que parece distinguirse uno de los demás por su posición y por el uso de una pieza en la cintura, y que probablemente debía ser el jefe del grupo, dispara flechas contra un condenado. En este período se celebraban asambleas o reuniones de guerreros, representadas no solo para las ejecuciones, creyéndose que tenían importancia política o religiosa. Se representan escenas con unos veinte guerreros lo que demostraría la existencia de grupos de unos cien individuos o más, ya que hay que incluir a las mujeres, niños, ancianos, adolescentes, hechiceros y sus ayudantes, centinelas, y otros (se supone que la población de Çatalhöyük era de unos 3000 habitantes). Se cree que la asamblea de guerreros ejercía un poder decisorio. Por algunas representaciones se deduce que la asamblea, si no tenía carácter militar, tenía una finalidad religiosa, venerándose a las pinturas de los grandes animales o a estos mismos (de la veneración de las pinturas neolíticas existe constancia en épocas posteriores, incluso en tiempos de los romanos, presumiéndose que la tradición de su veneración continuó sin interrupción desde el Neolítico al periodo romano).

Las primeras ciudades

Los densos agrupamientos de aldeas y pequeñas ciudades, confinados en principio a los márgenes de las corrientes de agua naturales, tuvieron que recurrir cada vez más al regadío artificial para regar sus campos de trigo y cebada. Hacia el 6.350 A.C. se levantaron templos monumentales de ladrillo de adobe en el centro de importantes ciudades como Eridu y Al Ubaid. Las primeras ciudades surgieron en la zona de Oriente Próximo en torno a los 7000 años de antigüedad y asociadas a las primeras culturas neolíticas. La cercanía de los ríos Éufrates y Tigris permitió el cultivo de cereales y otras plantas que podían ser regadas por medio de las obras de canalización que realizaron los habitantes de estas primeras ciudades. Surgieron también los primeros edificios públicos que caracterizan a la ciudad, los palacios y los templos. Unos y otros funcionarán como grandes oficinas administrativas en las que se llevaba el control de la producción de alimentos y del comercio. La necesidad de administrar esta información llevó a la aparición de sencillas formas de anotación, contabilidad y escritura.

La miel y las bebidas

El uso de la miel continúa. Su importancia deriva del hecho de que era el único alimento dulce conocido, igual que la sal era el único salado. Además, de los panales se obtenía la cera, que seguramente se usaba en rituales mágicos, religiosos o funerarios.

De la miel se obtuvo en una época indeterminada el hidromiel, solución acuosa de miel que a consecuencia de la fermentación alcohólica ha perdido toda o parte de la materia azucarada y se ha convertido en alcohol etílico, siendo parecido en su sabor a algunos tipos de vino. El hidromiel tenía un color brillante y dorado, que lo asemejaba igualmente a ciertos vinos. Para fabricar hidromiel se usaba el agua utilizada para lavar utensilios que habían contenido miel, a la cual se añadía miel (25% de miel y 75% de agua) con el polen extraído de los panales para su fermentación (0,05%), creándose una bebida de unos quince grados.

Otra bebida es la cerveza, que es anterior a los cultivos. Se cree que los pobladores neolíticos calentaban al máximo una piedra hueca conteniendo agua y plantas silvestres, fermentándolo con las mismas hierbas masticadas y escupidas en el líquido. Este procedimiento se usaba aun en la industria lechera vasca a principios del siglo XX para fabricar cuajada o mamilla (si bien la leche se introducía en recipientes de madera en los que se introducían las piedras calientes). Fue en Egipto donde se aprendió a elaborar la cerveza con cebada, sistema que probablemente no alcanzó Europa hasta el período de los indoeuropeos o celtas.

No se conocía el vino ni tampoco el aceite, usándose grasas animales. Sin embargo, a raíz de la domesticación del ganado se conocía la leche, aunque solo se usaba la de cabra, no difundiéndose el uso de la leche de vaca hasta la época romana.

Las harinas

El trigo, que era una planta silvestre difundida en Asia menor, fue cultivado desde antiguo en Oriente Medio y su cultivo se difundió en el Neolítico llegando a Europa hacia el 5000 a. C. Se comían los granos de trigo y otros cereales. Más tarde se trituraron, comiéndolos triturados o convertidos en pasta. A veces también se comían los granos hervidos.

Los sistemas de moler harina con molinos de piedra se difundió en el Neolítico. La pasta o masa de harina y agua se cocía en piedras calientes. Más tarde se descubrió el sistema de fermentación y su cocción comenzó a realizarse en hornos cada vez más evolucionados. Se fabricaba el pan con harina de trigo, de cebada y de

Arte neolítico

El estilo naturalista del Neolítico, abierta a las sensaciones y a la experiencia, se transforma en una intención artística geométricamente estilizada, cerrada a la riqueza de la realidad empírica. En lugar de las minuciosas representaciones fieles a la naturaleza, plenas de cariño y paciencia para los detalles del modelo correspondiente, encontramos por todas partes signos ideográficos, esquemáticos y convencionales, que indican más que reproducen el objeto. El arte neolítico tiende ahora a fijar la idea, el concepto, la sustancia de las cosas, es decir a crear símbolos en vez de imágenes.

El cambio de estilo que conduce a estas formas de arte completamente abstractas depende de un giro general de la cultura, que representa quizá el corte más profundo que ha existido en la historia de la humanidad.

Del Neolítico se conservan grandes monumentos megalíticos, entre ellos:

- Los menhires: monolitos verticales ocasionalmente antropomorfos, con los que se hacía culto al sol.

- Los dólmenes: sepulturas construidas con dos o más piedras verticales cubiertas por una losa horizontal.

- Los crómlechs: conjuntos de menhires y dólmenes de forma circular que solían tener carácter religioso.

Además en este período se desarrolló un estilo de pintura rupestre en la zona levantina de la Península Ibérica basado en la pintura de escenas de caza en rocas al aire libre, con representaciones esquemáticas de figuras humanas.

El Neolítico medio o pleno

Se puede situar el Neolítico medio o pleno entre el 3500 a. C. y el 2500 a. C.

Es en este período que la alfarería alcanza su mayor difusión, con la importancia que tuvo para la vida del hombre. La alfarería de entonces corresponde al tipo llamado de alfarería con acanaladura que da idea de un mayor desarrollo de la cerámica en general.

Llama la atención en este período la desaparición de los cultivos agrícolas, que adquirieron bastante desarrollo en la etapa anterior, y que en esta casi se extinguen o cuando menos retroceden en forma notoria. No se conoce la causa que motivó este fenómeno general.

Parece ser que este período provocó desplazamientos masivos de poblaciones que se asentaron en determinadas zonas geográficas. En Cataluña se percibe claramente el asentamiento de una población procedente seguramente de Suiza y del norte de Italia, que empujó a los primeros emigrantes orientales del período anterior más al Sur. Los emigrantes instalados en Cataluña, que constituyen la Cultura de las sepulturas de fosa, aportaron una cultura de base agrícola y ganadera, que establecía sus poblados en cabañas en los llanos, enterrándose en fosas como sepultura, distintas de la sepultura en cuevas, lo que demuestra que no las utilizaban. Sin duda pasada la primera época de invasión, y asentada sólidamente la población, estos emigrantes pudieron adoptar nuevas costumbres funerarias, religiosas, económicas y sociales, influidos no solo por la cultura de donde procedían, sino también por los restos de la cultura mesolítica anterior a la primera emigración oriental, y por esta primera cultura oriental.

La trashumancia puso en contacto a los pobladores de diversas regiones. Así la cultura arcaizante, Asturiense, de la cornisa Cantábrica y Aquitania, la Cultura de las Cuevas en el Valle del Ebro (neolítica), y la Cultura de los Sepulcros de fosa en Cataluña.

El Arte del Antiguo Egipcio

Una de las características del Antiguo Egipto es su singular arte, con obras monumentales que generalmente tenían carácter simbólico simple. Aunque el concepto de Arte es moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía.

Gracias al seco clima de Egipto y a ser enterradas por la arena del desierto (o por sus propietarios, para gozar de ellas en la "otra vida") nos han llegado en aceptable estado de conservación multitud de auténticas obras de arte, a pesar de la utilización de los monumentos como canteras, las guerras o los innumerables saqueos de tumbas y templos.

Paleta de Narmer Reproducción del Museo Real de Ontario.

Primeras manifestaciones

Las expresiones artísticas egipcias más antiguas se clasifican en las siguientes etapas: Periodo Neolítico (5300-4000 a. C.), periodo Badariense (4400-4000 a. C.), Nagada I - Amratiense (4000-3500 a. C.), Nagada II - Gerzeense (3500-3200 a. C.) y Nagada III (3200-3000 a. C.)

En estos periodos predomina la pintura decorativa (en cerámicas) o simbólica (en tumbas) y pequeños objetos de carácter utilitario y mágico. Destacan las vasijas de piedra, las "mazas" y "paletas" votivas, como la de Narmer.

Periodo Dinástico (c. 3000 a 30 a. C.)

Asombra la perfección, delicadeza y monumentalidad del arte egipcio, con un estilo característico que surge durante las primeras dinastías y permanece casi inalterado en tres milenios de cultura.

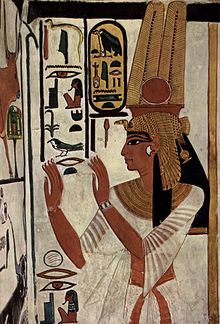

Pintura y bajorrelieves

Bajorrelieve. Louvre.

Artículo principal: Pintura del Antiguo Egipto

Se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representan con criterio jerárquico, por ejemplo: el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado.

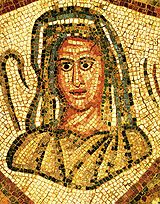

Predominaba el canon de perfil que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil pero los hombros y los ojos de frente. Las pinturas se encuentran en papiros y paredes de tumbas, los bajorrelieves principalmente en los muros de los templos. Las escenas más típicas eran las de la vida cotidiana o las del "Más Allá".

Escultura

Artículo principal: Escultura del Antiguo Egipto

Desde las primeras dinastías se había comenzado a representar a faraones y dioses. Durante la cuarta dinastía la escultura egipcia había alcanzado el dominio absoluto de la técnica la cual se expresó en elegantes representaciones de soberanos de porte majestuoso con acabados pulidos en materiales tan duros como el granito o la diorita. En las estatuas predominó la "ley de la frontalidad", que consistía en concebir las figuras de reyes y dioses para ser vistas de frente, idealizadas y con fuerte simetría. Las representaciones de los cortesanos, sin embargo, se muestran con un realismo mayor. Mucho más adelante, durante la dinastía XVIII, durante el periodo de Amarna es que encontraremos representada a la familia real de una forma más realista.

Arquitectura

Artículo principal: Arquitectura del Antiguo Egipto

La arquitectura religiosa egipcia se caracteriza por su monumentalidad a partir del Imperio Antiguo, con el empleo de piedra, en grandes bloques, sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. En la arquitectura civil se empleó profusamente el adobe en viviendas, palacios, fortalezas y murallas, perdurando escasos restos.

Surge en una sociedad con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, con una concepción religiosa de inmortalidad, al principio sólo del faraón, que debía reflejar su magnificencia y durabilidad.

Se consigue gracias a los conocimientos matemáticos y técnicos, a veces desconcertantes para la época, la existencia de artistas y artesanos muy experimentados, bien organizados y la abundancia de piedra fácilmente tallable (caliza y arenisca).

Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los "complejos de las pirámides", los templos y las tumbas (mastabas e hipogeos)

Imperio Antiguo (c. 2700-2200 a. C.)

El escriba sentado, Museo del Louvre.

En este periodo se comienza a erigir enormes edificaciones, construidas con grandes bloques de piedra tallada. Es la época de la construcción de inmensas pirámides, templos ceremoniales y bellas esculturas.

Durante la Dinastía III se erige:

En la Dinastía IV se construyen las mayores pirámides. Destacan:

- Las tres pirámides de Seneferu en Meidum y Dahshur.

- La Gran Pirámide de Jufu (Keops) en Guiza.

- La pirámide de Jafra (Kefren) en Guiza.

- La pirámide de Menkaura (Micerino) en Guiza.

Imperio Medio (c. 2040-1795 a. C.)

Se construyen pirámides con materiales más perecederos (adobe). Los hipogeos van sustituyendo a las mastabas como tumbas.

La escultura se caracterizó por un mayor realismo, sobre todo en los retratos. La realeza era representada como personalidades de alto rango, pero sin llegar a ser ya la imagen de un dios en la Tierra, como acontecía en el Imperio Antiguo. Este mismo criterio lo siguió la nobleza egipcia. En los templos se prodigó el bajorrelieve polícromo. La pintura fue empleada profusamente en la decoración de tumbas.

La literatura egipcia alcanza su cenit con la Historia de Sinuhé y los Textos de los Sarcófagos.

Templo de Luxor.

Imperio Nuevo (c. 1570-1070 a. C.)

Se enfatiza la construcción de templos e hipogeos. Entre ellos destacan:

- Gran Templo de Amón en Karnak

- Templo de Luxor. (Amenhotep III / Ramsés II)

- Templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari

- Templos de Ramsés II en Abú Simbel

- Hipogeos del Valle de los Reyes

Tríada de Osorkon II, Dinastía XXII.

Periodo Tardío (c. 672-332 a. C.)

Durante la dinastía saíta se imitan los modelos del Imperio Antiguo, generalizándose el empleo de bronce en las estatuas. Se desarrolló rápidamente el demótico.

Los reyes persas de la primera dominación respetaron las costumbres egipcias, impulsando la restauración de algunos templos egipcios. Las lenguas utilizadas fueron el demótico y el arameo, usándose los jeroglíficos sólo en elementos de arquitectura.

Retrato. El Fayum.

Dominación greco-romana (332-30 a. C.)

Desde el final del Imperio Nuevo los egipcios fueron gobernados en algunos periodos por reyes de otras naciones pero mantuvieron su cultura y costumbres artísticas hasta la época de dominación romana.

Durante el periodo ptolemaico se produjo un gran desarrollo del arte, se construyeron nuevos templos, el Museo y la Biblioteca de Alejandría, y el Faro de Alejandría. Se helenizan las formas en la escultura.

Manetón escribió su libro sobre la historia de Egipto. Destacan los templos erigidos o completados durante la dinastía Ptolemaica

- Templo de Jnum en Esna

- Templo de Horus en Edfu

- Templo de Sobek y Haroeris en Ombos

- Templo de Isis en File

- Templo de Hator en Dendera

Pintura del Antiguo Egipto